在周易预测中,孔颖达说:“以物象而明人事者,若诗之比喻也。”卦象、爻象之所以说是意象,因为它们的作用是为实现一个更大更高的思维目标,即由“立象以尽意”而“明天下之理”,这正如诗之有比喻,而比喻本身并不是诗,只是为诗的整体意境呈现而用。但是《易》之卦象爻象也有不同于诗的比喻之处,那就是不以审美为主要的职能,而是让人明“天下理”以为用,钱钟书先生说:“《易》之有象,取譬明理也。……求道之能喻而理之能明,初不拘宜于某象,变其象也可;及道之既喻而理之既明,亦不恋着于象,舍象也可。”他区别《易》之象与诗之喻:

《易》之拟象不即,指示意义之符也;诗之比喻不离,体示意义之迹也。不即者可以取代,不离者勿容更张。

《易》之象完全服从说卦者主观意念的调遣,如“乾”之卦象,有时可作“天”,有时可作“马”,有时可作人之“首”(头),有时又可作“父”……视某卦所言之理而发挥不同的臂喻职能。但诗却不行,“马鸣萧萧”不能易为“鸡鸣喔喔”,“牛耳湿湿”不能易为“象耳扇扇”;况且,诗之喻是诗人情感的寄托与外化,在每个意象中都已经渗透诗人在某种特定环境中所激发的、并有强烈个性色彩的情感。由此,钱先生又用了一个比喻性说法再深辨二者之别:

是故《易》之象,义理寄宿之蘧庐也,乐饵以止过客之旅亭也;诗之喻,文情归宿之菟裘也,哭斯歌斯,聚骨肉之家室也。

前已说到六十四别卦组建了一个庞大的、变化多端的符号象征体系,我在《论〈周易〉的符号象征》一文中曾论述到,《易》之符号象征的种种表现,恰合于黑格尔在《美学•象征型艺术》所界定的“自觉的象征”。所谓“自觉的象征”是:象征的意义“明确地看作是要和用来表达它的那个外在的形式区别开来”,“普遍意义本身占了统治地位,凌驾于起说明作用的形式之上,形象字成一种单纯的符号或任意选来的图形。”对照一下卦象与交象的运用和功能,“《周易》六十四种卦象,最有资格称‘自觉的象征’”现在我又可以说,“自觉的象征”的主要载体就是“隐喻”,由于象征意义“要和用来表达它的那个外在的形式区别开来”,《周易》的卦、爻辞作者建构了一个庞大而复杂的隐喻思维场!

何谓“隐”?这已如《系辞》所指出的:“其言曲而中,其事肆而隐又如后来刘勰在《文心雕龙•隐秀》篇所说的:“夫隐之为体,义生文外,秘响旁通,伏采潜发,譬爻象之变互体,川渎之蕴珠玉也。故互体变爻,而化成四象;珠玉潜水,而澜表方圆。”刘勰将意象(爻象)与隐喻的关系说得非常清楚了。黑格尔将隐喻置于“象征型艺术”范畴之内,在《比喻的艺术形式:自觉的象征表现》一章里,给“隐喻”的定义是:

隐喻是一种完全缩写的显喻,它还没有使意象和意义互相对立起来,只托出意象,意象本身的意义却被钩销掉了,而实际所指的意义却通过意象所出现的上下文关联中使人直接明确地认识出,尽管它并没有明确地表达出来。西方学者,如《原始思维》的作者列维•布留尔,《新科学》的作者维柯,都认为隐喻思维是童年人类的主要思维方式,先人们主要凭藉隐喻思维认识世界和说明世界。英国19世纪语言学家麦克思•米勒,在《神话学论稿》中,更从人类发展早期对语言的把握和运用,来论证隐喻思维发生的必然性:

古代语言是一种很难掌握的工具,尤其对于宗教的目的来说更是如此。人类语言除非凭藉隐喻就不可能表达抽象观念;说古代宗教的全部词汇都是由隐喻构成,这并非夸张其词。

《易》正是在“书不尽言,言不尽意”的情况下,凭藉隐喻来表达抽象观念的。它既然作为商周时代一部占筮之书,以自然界基元事物为崇拜对象,也就是马克思所说的“自然宗教”的产物,那么,它所呈示的种种意象语言就成为了包罗万象的隐喻词汇。现在让我们来解析一下列于《乾》、《坤》之后的第三卦——《屯》,探讨《易》之隐喻思维场是如何结构的。

《屯》的卦象为“云雷”(本为水,水可转义为云、雨),我们可想象一幅乌云奔涌、雷声隆隆、未雨将雨的自然景象。卦辞曰:“元亨,利贞,勿用有攸往,利建侯。”如果我们暂不看后来《彖》、《象》的解释和发挥,就本辞看,那意义很简单:通达,吉利,但不要用于有所前往的行动,可以封建诸侯。显然,这是在为最高统治者占筮所述之辞。“云雷”之象的隐喻意义如何实现?没有可看作联络的任何暗示,只是将要注意的事项告知求占者。为什么可以这样做(建侯)而不可以那样做(前往他处或率师出征)?揣测占卦者的意思大概是:云涌雷动,天将下雨,雨能滋润万物,当然是好事;但下雨天不宜出门远行,留在家中办好要办该办的事情。由此,他根据求卦者的身份拟出上述相当抽象乂仅仅是指示行动的卦辞。若将这层意思再予引申,那就是:虽然时机大好,也要视具体情况行事,当止即止,当行即行。如果不当行而强行,那就会事与愿违,有好的天时地利也不能助你把事办成功。很有趣的是,《屯》之六条爻辞,有五条是通过另创的人事意象来证明:叫你不要出门你偏要出门,最后不但事情办不成,反落得个狼狈而归。

周易预测中爻象的主导意象是男子出门求婚。第二爻(六二)爻辞:“屯如遑如,乘马班如,匪寇,婚媾。女子贞不字,十年乃字。”这位男子在“勿用有攸往”时偏要出门求婚,他乘着高头大马带一大群随从(“班”,马多之状),缓缓地但神气十足地前行,这不是一伙强盗,是去求婚的队伍;可是当他一到女家就碰了一鼻子灰;少女守贞不允嫁,要十年后才肯出嫁。第三爻(六三)更换一个意象:“既鹿无虞,惟入于林中;君子几,不如舍,往吝。”说的是进山狩猎,追逐山中之鹿,可是又没有守护山林的“虞人”当向导,于是只能在茫茫林海中空逐一场;能够见机行事的君子,就不应该在此种近于盲目的情况下行猎,应舍彼而归,硬要执意前往,得到的只能是悔恨憾惜。这似乎是一个与前者相对独立的意象,但又可以与前者联系起来,等于用另一个形象的事例告诫求婚者,要注意方式方法,不可盲目地追求,最好有熟悉女方的人先去沟通关系,没有通媒之前,先回家去吧!第四爻(六四)又回到男子求婚,大概他已请了媒人以通款曲:“乘马班如,求婚媾,往吉,无不利。”这一次他充满了信心,很乐观。可是事情还有麻烦,还是棘手,第五爻(九五)爻辞曰:“屯其膏。小,贞吉;大,贞凶这条似乎又与前后条没有联系,原意可释为:为克服初创事业的艰难,广施膏泽于人,柔小处下者喜获吉祥之物,但刚大居上者可能不为“膏泽”所动,尚存功败垂成的凶险。联系前面求婚之事可否这样说:男子带了礼物前来,女家小辈柔顺者见了高兴,长辈刚正者见了不高兴,拒绝接受,求婚又将告吹。最后一条爻辞(上六)不无幽默嘲讽的意味:“乘马班如,泣血涟如。”这位不择时机出门的男子失望而归,哭得眼睛出血!

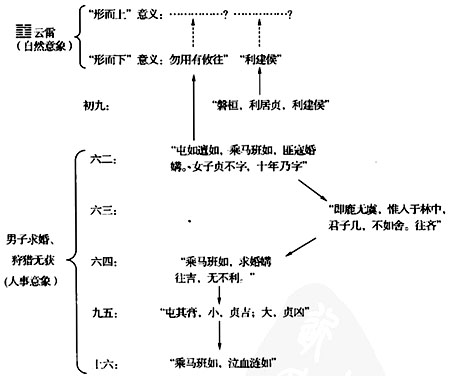

《屯》卦云雷之象,可看作是隐喻本体,卦辞对喻义只作简单的阐释,尚未切人隐喻之义的深层;爻辞换成人事意象为隐喻本体,从不同的角度(主要是从反面的角度)展示不同的具体情境,切入隐喻的本义。但是,男子求婚也好,打猎入山也好,都只是“指示意义之符”,要领会其真意深义,那就必须将这些意象本身的意义“钩消掉”,通过这些“意象所出现的上下文关联”去开掘更深层的隐喻意义,这种“关联”就构成了—个“义生文外,秘响旁通”隐喻场,《屯》卦的隐喻场可用图展示(见下图)。

在这个隐喻场里,《屯》卦之“形而上”的意义是什么?即高于具体指示性意义的、更具普遍性的哲理意蕴是什么?看来卦爻辞的作者还无力揭示出来,直到《彖》、《象》的作者运用阴阳刚柔观念,才将隐喻之义作了初步的揭示。《彖》曰:“屯,刚柔始交而难生;动乎险中,大亨贞。雷雨之动满盈,天造草昧,宜建侯而不宁。”意思是说:万物初生,因阳刚与阴柔刚刚开始相交,艰难也随之萌生,处在危险未去的境地中变化发展,不可不慎,尽管前景大好,却不能轻举妄动;正如雷雨将作,乌云、雷声充满天宇,震动大地,大自然创造万物正处于草创之际、冥昧之时而人不能干预天意一样,在类似的情境之中,只能作内部的调整,不断完善自身,等待客观环境允许时,再求向外发展,或对外有所求。如果自身尚未强大起来而急于四面出击,那就必将落个“泣血涟如”的结局。《象》曰:“屯,云雷,君子以经纶。”那就更简练地揭示了其统观全局、精于审时势、动止有方的处世哲学或治国方略的精义。他们这些初具哲理意义的揭示,至今还可启发我们进行更深刻的、宏观或微观的哲学思考。

像《屯》卦这样,先以自然意象(因为八经卦的第一义便是自然事物),再以人事意象或其他物事意象为隐喻本体,然后从浅层次或深层次喻示那些说不出(“言不尽意”)或不直接说出的道理,是《易》一个通用的模式。不过,有些卦的爻象,并不是都如《屯》卦那样,有较明晰的序列性和暗含某种因果关系,而是运用多种表面上互不相干的意象,从多侧面多方位构成更复杂的隐喻场,前已提到的《大畜》卦是一例。让我们再看一个《困》卦:自然物象是下为水,上为泽,水在泽下,是泽中之水下漏,泽有干涸之危的意象。泽中无水,泽中之鱼就如庄子所描写的“涸辙之鲋”(《庄子•外物》),以此可喻人生遭遇的种种困境。卦辞说:“困,亨,贞,大人吉,无咎。有言不信。”意即遇到困境之时,能找到出困之道,化险为夷,变坏事为好事;但人在倒霉的时候,说出的话别人也不相信。爻辞似乎撇开了这些一般道理,别出心裁地以“臀困于株木”、“困于酒食”、“困于石”、“困于金车”、“闲于赤绂”、“困于葛蠤”六种事物来喻示人生各种困境及解脱办法。其中“株木”、“石”、“葛蠤”是自然物象,其实就是某种困境的象征;另外三种以人事(享受、地位、权利)为喻,都转化为“困”的观念意象。六种“困”象也不限于一人所经历,“臀困于株木”可能是一般的人,“困于赤绂”的则是贵族、“大人”(“赤绂”为古代贵族祭服之饰),地位高低不同的人都可能遇到不同的难处,犹如《红楼梦》中凤辣子所说“大有大的难处”。最有文学意味的是第一爻和第三爻。第一爻爻辞描写的似乎是一个官场小小僚臣的境遇:他往日为之倚靠.的、受其庇护的某个权势者,对他冷漠了,他“有言不信”于这位上司了;他此刻就犹如困坐一棵树下,犹坐针毡;察言观色,审时度势,他应当赶快离开这是非之地,“入于幽谷,三岁不觌”,隐居三年不出头露面。第三爻爻辞是:“困于石,据于蒺藜;入于其宫,不见其妻。凶。”此“石”与“蒺藜”又是另有深意的喻象:石坚难入,无法突破洞穿;蒺藜多刺,难以开步投足。进退两难,简直是无法克服的困境;祸不单行,回到家中,妻子已抛他而去,其狼狈之状可想而知。为什么会陷人如此的闲境?其原因留给求占者自己去思考,爻辞只是一个严厉的乂是很形象的警告。

《困》连用六个不同的喻(意)象,是属“博喻”,并且是同向喻意,即一同喻“困”,不另生他义。六十四别卦中,还有不少卦的爻象是正、反两个方向上的喻意,或是多向喻意,同一卦中,有的爻象喻好的结果(“吉”),有的喻坏的结果(“凶”),有的则喻不好不坏(“无咎”)。《中孚》是一个纯粹的观念卦,“孚”,信也,“中孚”即“中心诚信”之义,孔颖达说:“信发于中,谓之中孚。”推演为:有信、守信、信任;其反面则是:失信、无信、缺乏信心。卦辞曰:“中孚:豚鱼吉,利涉大川。利贞。”因为卦象是“泽上有风”,卦辞作者联想到泽中的“豚鱼”(如长江及沿江湖泊中的白鳍豚),据说豚鱼对信风很敏感,江湖水面起风就浮出水面,南风吹来它张口向南,北风吹来张口向北,唐代诗人许浑就写过“江豚吹浪夜还风”的诗句,说明古人已把豚鱼出水作为起风的信号,而把豚鱼作为“守信”的象征。《彖》曰“信及豚鱼也”,人能像豚鱼那样的有信识,就可出门办大事,因势利导地驾驭大风大浪。六条爻辞中,则分别是有信、无信和失信的意象表现,意象表现更为明晰与确切的是九二、六三和上九三条:

“九二鸣鹤在阴,其子和之。我有好爵,吾与尔靡之。”鹤鸣相互而应,犹如人与人之间互通款曲,这是相互存信于心、以诚相待的表征。《系辞》说:“君子居其室,出其言善,则千里之外应之,况其迩者乎?出其言不善,则千里之外违之,况其迩者乎?”所谓“言善”,就是老子的所谓“信言”(《老子》八章:“言善信”;八十一章:“信言不美,美言不信”)。心存诚信者出言必善,就有他人应答你,你就能与他人推心置腹地对话,他人对你就会听而从之,信而服之。

“六三得敌,或鼓,或罢,或泣,或歌。”这是说,面临强大的敌人,自己这一方尚无必胜的信心,有进退两难,欲战不能、欲罢不得之势,动止无定造成士气的喜怒无常。这使我们联想到《左传》中那篇著名的“曹刿论战”:鲁国遭到齐国侵犯,鲁庄公将迎敌出战,曹刿问鲁庄公“何以战?”“公曰:‘牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。’对曰:‘小信未孚,神弗福也。’……”曹刿所关心的是统治者要取信于民,当他听到鲁庄公说“小大之狱,虽不能察,必以情”时,立即说:“忠之属也,可以一战。”只有得民心的人,才能使兵民为他勇敢作战,冲锋陷阵,克敌制胜。像本爻辞所描述的情状,那还是“小信未孚”,所以战与不战尚在犹疑之中。

上九翰音登于天,何可长也。“翰”,羽翮,即禽鸟之翅膀,“鸡篾其羽翮而后出声,称翰音。鸡鸣之声可上达天宇,但鸡只能振翅于地而不能飞升上天,与鹤鸣比较,鸡则有声无实,虽有趾髙气扬之态,但只是虚张声势而不能取信于其他禽鸟,鹤是决不会与它“和”的。《象》曰:“翰音登于天,何可长也!”虽然鸡那样引颈髙鸣,声闻远近,但无有“登于天”的实际本领,不过是空喊一场,很快就会音逝声消。推及人事,.人不能虚饰其声去欺世盗名,说空话,夸海口,与“中心诚信”背道而行,若如此作为,只能是迅速地失信于他人,孤立了自己。

六十四卦辞和三百八十四条爻辞中,并不是每一条都有可感性意象来作隐喻的本体,也有不少是用一般性的叙述语言直接作出占验的判断。《中孚》第一条爻辞“虞吉,有它不燕”与第五条爻辞“有孚挛如,无咎”,便是直言其事。有的卦,则只以卦象隐喻之义贯通六爻,不再出示新的爻象,如《兑》卦。“兑”象征欣悦,六爻分别以“和兑”、“孚兑”、“来兑”、“商兑”、“孚于剥”、“引兑”,展示人的欣悦心理活动与行为,也告诫人们要防止乐极生悲。然而,《易》中最富于文学意味和艺术魅力的东西,正是那些“义理寄宿之蘧庐”的隐喻及其“象”。高亨先生谈到此种隐喻的特点也说过:

周易预测它的比喻和一般比喻所不同,一般的比喻有特定的被比喻的主体事物,而且多数是与取做比喻的客体事物同时出现在文中;而《周易》的比喻没有特定的被比喻的主体事物,当然不出现于文中,仅仅描述做比喻的客体事物,因此,可以应用在许多人事方面。这实有类于象征。

从语言学角度看,隐喻只是一种修辞手段,但在《周易》大量运用,表明它完全形成了一种思维方式,即隐喻——象征思维,其思维的指向和归宿主要是人事(包括人与自然的关系)方面,《系辞》赞扬《易》是“范围天地之化而不过,曲成万物而不遗”,指的就是“作《易》者,,那种隐喻思维的方式及其种种隐喻——象征的效应,具有极为广阔的包容量和深沉的穿透力,在解释世界和指导改造世界方面,几乎是万能的。但是,我们也要看到:这种思维方式对于强调理性思辨的哲学来说,毕竟是比较原始的,不太合式的,它会将明智的哲学化成一种模糊状态,演绎出多元倾向。后来,三国时青年哲学家王弼在《周易略例•明象》中提出“得象忘言”、“得意忘象”之说,正是这种隐喻——象征思维的强化应用(王弼在此文中还第一次推出了“象征”的观念并予以定义:“触类可为其象,合义可为其征”),从而形成了魏晋的玄学,受到了当时唯物主义哲学家杨泉、欧阳健等人的反对。这种隐喻——象征思维最适应于文学创作,因此,我们不如干脆说它就是文学的思维。实际上它对以后的文学创作的发展影响极为巨大而深远,以致使刘勰赞扬那些经典性的文学作品时还说:“深文隐蔚,余味曲包。辞生互体,有似变爻。”(《文心雕龙•隐秀》)

本文出自国易堂,转载请注明出处http://wap.guoyi360.com//zyyc/229.html